15

“tuso” cepedano -más conocido como

la “tarusa”-, la “rana”, la “llave”, la

“herradura”, la “monterilla” o la “calva”.

La mayoría son colectivos y se

practicaban en diferentes épocas del

año, de acuerdo a las condiciones

climáticas y las obligaciones cotidianas.

Los juegos de adultos eran propios de

las fiestas, de la festividad dominical y

días de descanso, pudiendo organizarse

espontáneamente después de misa o

por las tardes.

En la actualidad perviven el “bolo maragato” en versión

cepedana; el “bolo leonés” en Omaña, Babia, Luna, Bernesga

y Torío; el “pasabolo” lacianiego; la “tirasoga” y los “aluches”,

es decir, la lucha leonesa, que tuvo grandes

[dRWPS^aTb T] [P aXQTaP ST[ C^aÓ^ EPaXP]cT ST

esta lucha fue el “balto”, habitual en Omaña

y que hoy ya no se practica, y el “tiro de

barra”, con su modalidad de “tiro de barra a la

molinera” (el tirador lanza la barra de hierro por

la entrepierna), característico de Omaña, Babia

y Laciana, que hace unos años aún se podía ver

en la romería de Pandorado.

6. Música y bailes

Según los expertos, en este caso Miguel Manzano (

Música popular

, 2009), la historia

de las músicas populares tradicionales que se cantaron en todos los tiempos, apenas

tiene dos siglos de existencia, pues no fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzó a

ser escrita con signos musicales. Se desconocen los sonidos de épocas anteriores, pues,

al margen de la inexistencia de partituras que recogiesen los repertorios, ha existido una

constante evolución y transformación.

Esta música siempre ha estado asociada a sus intérpretes, puesto que muchos de

ellos son autodidactas, al tiempo que portadores de un patrimonio musical que se repite,

pero al que también se le aportan formas de interpretación personal y las particularida-

STb VT]TaPSPb STbST [P X] dT]RXP ST ^ca^b R^\_P×Ta^b 7dQ^ \àbXR^b caPSXRX^]P[Tb

populares y ocasionales, así como intérpretes anónimos que intervenían en los bailes

domingueros, como se hacía en el puerto de Leitariegos, en las

salgas

de los brañeros

lacianiegos la víspera de San Juan, en los

filandones

o en cualquier ocasión propicia para

ello. Nos referimos a las “pandereteras”, que al son del pandero cuadrado lacianiego o

de las panderetas, marcaban el ritmo de los que bailaban. Unos intervinientes que, según

la pieza a bailar, se acompañaban de sus respectivas castañuelas y “castañolones”, tan

RPaPRcTaÓbcXR^b ST 1PQXP h ;PRXP]P ;Pb _P]STaTcTaPb ST 2PbPaTb ST 0aQPb >\P×P h EP[[T

de Samario, son las que mantienen vivo este patrimonio sonoro. Y, ya que se citan a

estas depositarias de la cultura musical popular, no hay que olvidar a los grupos de baile

SXbT\X]PS^b _^a c^S^ 2dPca^ EP[[Tb

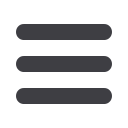

Bolo maragato. Manzanal del Puerto

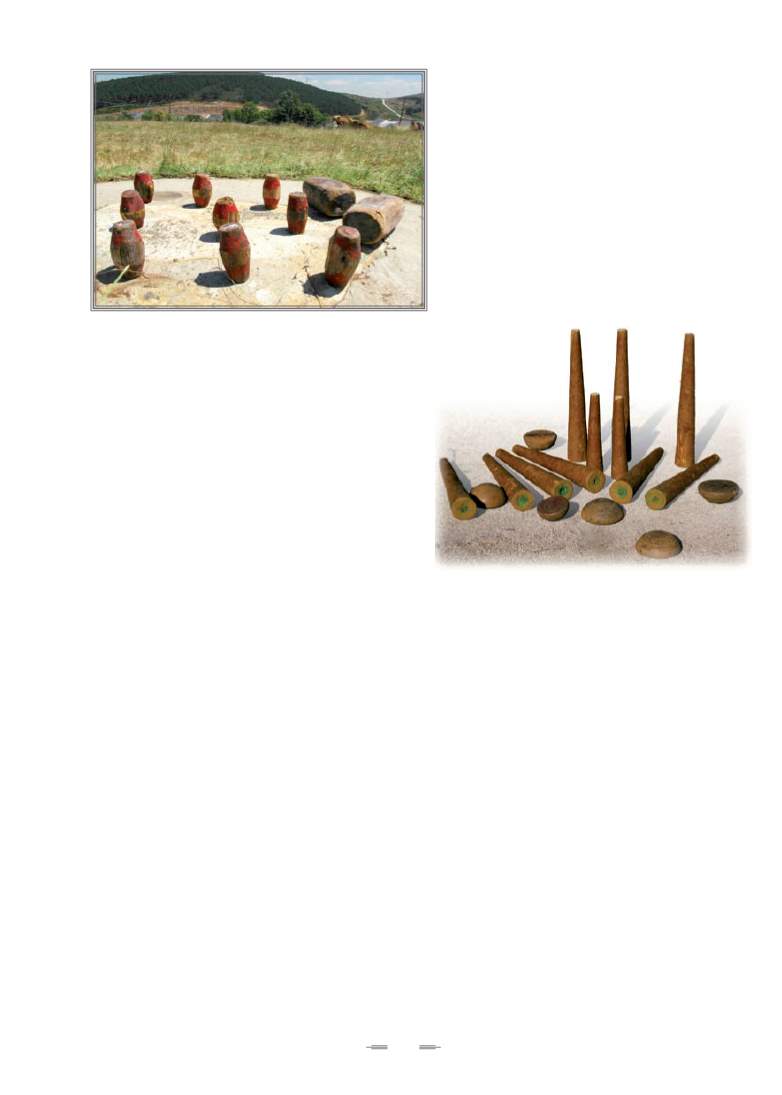

Bolo leonés. Villamanín